■

あるいはまだ文章が書けているのかもしれないと思うこともある。でも、そんな考えはすべて、ただの幻想で、つまらない感傷で、わたしのわがままだったんだ。と、思うほうが楽なこともある。とくに結論を出すつもりはない。とくに愛情を捧げる予定はない。ただ、すべては連なる大蛇がうねりながら移動するように、一つに繋がっていて、圧倒的なちからで、ただ前進してゆく。とりかえしのつかない場所へ、あるいはとりもどしようもない彼方へ。

きみが人に好かれる理由を考えてみたんだが、たぶん、それほど面白い分析結果は出ないな。だってきみはきみに好かれているけれど、きみはわたしに好かれているけれど、たいていの人間がきみのことを好きだけど、でも、それは、たぶんきみがそれなりに丁寧でいいやつで、あとちょっとだけ美しいからだ。このどれひとつとて欠けてはならない。きみは丁寧でなくてはならないし、いいやつでなくてはならないし、美しくない人間であってもならないし、あるいは美しい人間であってもならない。すべてがいいぐあいにちょうどよく、でもきみはとんでもなくいいやつで、だからわたしたちはきみのことが好きだ。

こんなふうに連ねる文章ヲつづっていると目が痛くなってくる。どこかにすべての回答があるのではないか、だってこんなにも自然と漠然と、テキストは続いてゆくのだもの。道は平たくなくてはならない。山を登ってはならない。わたしの書きたかった文章は、わたしのために存在するものでなくてはならない。――本当にそう? もちろん。わたしは、わたしのためのことしかできない。そうでないようには作られていない。

ある程度のところで改行を追加したくなるように、なにごとにも程度や限度というものがある。ちょうどいい塩梅とでもよべるものが、この世界のいろんなところに仕掛けのように存在していて、そのひとつひとつをわたしは解いている。わたしだけではなくて、世界中の人々みんなが、その仕掛けをひとつずつ解き、そして問題を追加して、魔法をかけたりといたりしながら、互いに夢をまわしあっている。ほら、きみにもすこし、きっと心当たりがある。

■

最近は文章も書けない日々が続いていて、少しずつこの病状が重たくなっているような気がしています。それはわたしの仕事がいささか忙しすぎるからなのかもしれないし、環境が変わったからなのかもしれないし、冬だからなのかもしれません。雪のせいかもしれない。

ただ、最近のわたしはこだわりも失ってきていて、大切なものも少しずつ和らぐようになくなり、小説や映画にも以前ほど親しみを抱かなくなりました。書籍というものに対する愛着は依然として持ち続けてるものの、なかなか読む時間がないので未読の本が部屋中にあふれ、その山のことを思うと本屋に立ち寄る気にもなれず、家には魅力的な本が(わたしの選んだ、読んでみたいとかならず一度は思った本が)文字通り山となって存在しているにもかかわらず、ページをめくることもなく、いや、毎日昼の休憩時間には本を読むようにしているのですが、やはり片手間で読むのでなかなか集中もできず、という日々です。

文章を書くのが以前よりも下手になったような気がしますし、あるいは以前からこの程度しか書けなかったような気もします。少なくとも天啓のようなただしい文章を書くことは難しくなってきました。以前の自分が書いた、以前の自分であれば花丸を与えたであろう文章が、ただの文字の羅列、それもつまらない羅列にしか見えず、色彩が感じられないというか、談話室のなかで誰もがしゃべっているのに自分にだけ声が聞こえていないような、不可思議な不自然さがあって、まっすぐに受け止められません。書く能力が失われたというよりも、読んで愉しむ気持ちが失われたのではないかと分析しています。

世界がつまらないことは分かっていましたし、たいして面白くもないことも知っていましたし、つらいことがあるのも承知していました。でも、こんなに平坦に退屈だったなんて。つらいことなんてなにひとつないのに、このまま生活を続けていてもどうしようもないのではないかと思うのです。しかし、誰になにを言ったところで解決できないことです。わたしは、わたしのためには、わたしのこころのためには、結局文章を書けるようにするしかないのでしょう。でも、どうやって?

*

ひょっとするとわたしの文章はわたしが思うよりもずっとまともなのかもしれないし、あるいはぜんぜんそうではないのかもしれない。

「いただきます」は何故言うのか?

あれね。なんでなんでしょうね。けっこう永遠の謎だったりします。

「おはよう」とか「おやすみ」とかは分かるんですよ。コミュニケーションのきっかけというか、そういう類のものであって、人間同士の「挨拶」ですよね。でも「いただきます」ってけっこう、誰に言っているのかも、ほかの挨拶に比べると多少不明瞭というか、一人でも言うところをみると食材にたいしてかけている言葉のように思いますが、手作りの料理をいただくときなんかは正直作り手の人に向けて言っていますし、なんとなくシーンによって若干の使い分けがある言葉だと思うんですよね。そういえば異国にいたころはだれも「いただきます」してなかったな。

ところでこういうところでは上記のような一般的なお話よりも個人的な体験のことを書いたほうがよいかと思いますので(上記のような体験にもとづかないだれでも書けることはうまく書けるひとがきっとすでに書いていることでしょう)、わたし自身の「いただきます」体験についてお話すると、そもそもわたしは食事をするのが苦手で、食べるたびに胃のあたりになにかがつっかえるような痛みがあったり、脂分の多いものをたべると気持ち悪くなりやすかったり、そもそもひどい小食だったりということもあり、あんまり「食事」にたいして好意的な感情を抱いていません。一日に三度もお腹が空くのも腹立たしいほどなのですが、しかし当然食べなくては本も読めないし働けないので、しぶしぶ食べています。好きな食べ物だってありますが、もしもわたしがこの先「今後一切なにも食べられない(=食べなくてもよい)」のと「(お金に糸目もつけず)好きなものだけ毎日食べていられる」のとどちらか選べと言われたら、たぶん前者の、もう永遠に食事をしなくてもかまわないほうのわたしを選ぶと思います。だからこそ、というとなんですが、かのシモーヌ・ヴェイユの、「すべては生い茂り日の光だけを受けて生きていくことができない、食事をしなければ生きていくことができない、そこからすべての罪が生まれている。植物に罪は存在しない」(意訳)の言葉を初めて読んだとき、その一文の力にくらくらして、そのとおりだ、すべての罪は、わたしたちが植物ではないこと、なにかを食べなくては生きていけないことから発生しているのだ、とものすごく納得しました。

一時期、もう十年以上前のことですが、わたしは「いただきます」を言うたびに、目の前の食事が「生きていた」ころのことを考えていました。魚であれば、想像できるなかでいちばん美しい海をおよぐすがたを。ひれで海をかき、水がうしろへ流れ、ただまっすぐと、つめたい水のなかを進んでいく痛覚のない感覚。鳥であれば大空。夕日の向こうを目指す翼や、泥をつかむ足のゆび。生きていることについて不審に思っている人間の自分が、それでも毎日なにかをころして生きていることについて、考えても答えが出ず、とはいえベジタリアンになりたいのかというと、動物と植物の命とのあいだにふしぎな壁を明示的に設けてしまうことについてもよしとはできず、かといって何も食べないことはできない(なぜなら、わたしは光を受け生い茂り生きていくことのできる植物ではないから)。しかもわたしは他人よりもよく食事を残す。寮で出てくる食事は、味は悪くなかったけれどだいたい量が多くて、いつも生ごみに捨てる。

その贖罪をしたかったのか、考える材料集めをしたかったのか、動機は覚えていませんが、とにかく食べ物について、「いただきます」のたびに、そういう想像をしていました。この内臓がちゃんとあるべきところにおさまっていて、動いていたときのこと、死んだ瞬間のときのこと。これを考え始めると、当然ですが、ものすごくご飯が美味しくないんですよ。生きていたときと、死体になったばかりのときと、目の前の料理とを、グラデーションを重ねるみたいにして、空想のなかで表現すると、ほんとうに料理って、おいしくみえなくなるんです。でもそのときのわたしはそれでいいのかもしれないと思いました。きちんと想像した結果、食事をするたびに気まずく思うのであれば、たぶんそれこそが正解なんだろうと思ったのです。そういうふうに自分のなかで「いただきます」の儀式を使おうと思いました。数年後にちょっと考えが変わってやめてしまいましたが、結局あの気配はいまでも尾をひいていて、単純にそれだけが理由ではありませんが、やっぱり食事は苦手です。(たのしく出来るときももちろんありますが、ベースとして食べることじたいは好きではなく面倒であり、苦手である、ということです)

この話をすると美味しいご飯に連れて行ってくださるかたも多くて、それはたいへんありがたいことだと思っています。美味しいものを食べるのはわたしも好きですし、好物だってありますし、うれしいことでもあるのですが、しかしどうしたって食べることへの原則的な苦手な思いは結局克服されないままです。

さてこんなところまで読んでいただけている方はたぶん根気強い方だと思うので、調子にのって関係ない話まではじめてしまいますけれども、わたし「ほんとうのいただきますとは」みたいな論が嫌いなんですよ。よく家事系の話とかで、「いただきますの本来の意味とは」とか書いてある記事があったりするじゃないですか。あと「ほんとうの女子力とは」とか「ほんとうの男気」とかもきらいですね。ほんとうってなんだよと。「ほんとう」がほんとうにあるものについて論ずるならともかく、「いただきます」や「女子力」なんて曖昧あるいは儀式的・風習的なものに「ほんとう」なんてないじゃないですか。ズバッと言いたい人間の押し付けがましい気力のようなものすら感じる(言いすぎ)。一人でつぶやいてるだけならいいんですけど、居酒屋とかでとうとうと語られるのがほんとうに嫌いですね。ほんとうに関係のない話だった。

*

なぜ「いただきます」と言うのかは、正直わからないままですが、むかしは自分なりに意味づけをしていたときもありましたし、それが失われたいまもなんとなく言うようにしています。しかしそこに理由があるのか、これは礼儀なのか儀式なのか、ましてや意味も、ほんとうのところはわからないままです。

(というかみなさん私にこういうご質問するの好きですね。)

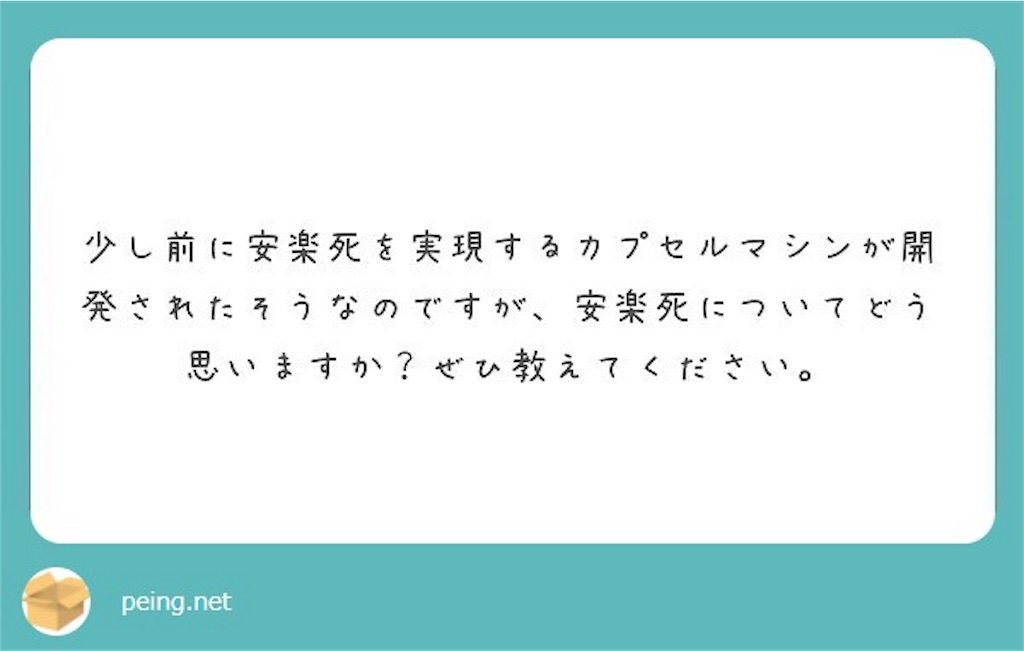

安楽死についてどう思うか。

https://peing.net/q/2946b40a-6ca3-4862-845c-db6dff82142d

クリスマスに回答するようなご質問でもないかもしれませんが。(しばらく気づかず、すみません。)

元のニュースを存じ上げなかったのですが、そんなカプセルが開発されていたんですね。(カプセルというので薬のことかと一瞬思いましたけれど、そうではなくてこちらのことかしら:http://karapaia.com/archives/52250373.html)

安楽死、尊厳死、自殺幇助。言い方やニュアンスは少しずつ異なってくるものの、結局のところ人間に「死ぬ権利」なんてものはあるのか、という話だと感じています。

とはいえたとえば身投げして自殺したとしても「罪」にはならないのですが、これを良い事だととらえる人もあまりいないでしょう。自殺しなくてもよい道があればそちらを選んでほしい、と思うのが「自殺」に対するたいていの人の感情かと思います。

まずは比較的条件を単純化した話としてよくあげられる、「治療不可能かつ緩和治療の存在しない病に冒された、肉体的・精神的な苦痛がある(あるいは予定されている)、すでに余命宣告された人間」はどうしてその尊厳のために死んではならないのか、という仮定話から始められればと思います。延命措置を中止するという形での消極的安楽死はいちおう日本でも認められていますが、そこからもう一歩踏み込んでいる形です。

単純に自分のことに置き換えた場合、そういう状況では「死にたい」と思いそうです。実際そういう状況に陥ったときにどうするかはまだ分かりませんが、残り五十年とんでもない激痛のなかで生きるか、一年元気に暮らしたあと死ぬか、と二択を与えられたら後者を選びますので、少なくともわたしが「状況はどうでもいいからとにかく長く生きたい」と思っているわけではないことはたしかです。たぶん、たいていの人がそうでしょう。

しかし自分にとって大切な人間の顔を思い浮かべると、これは相手によっても違うのですが、なんだっていいから生きていて欲しいと思う相手と、苦しいから死にたいというなら罪になったっていいから死なせてやりたい相手と、両方いるような気がします。

なんだっていいから生きていて欲しいと思う相手、というのは結局のところ、とにかく生きていてくれさえすればいいと思ってしまうような愛情のある相手です。ふかい愛情ですが、ある意味では身勝手かつ盲目的な感情であり、相手の苦しみよりも自分の感情のほうを優先させてしまいたいということです。でもこれは文句なしに愛情の一種です。

苦しいから死にたいというなら罪になったっていいから死なせてやりたい相手というのは、できる限り幸せな人生を歩んで欲しいと思っている相手で、苦しいからもういやだというのならその助けをしてやりたい、と思う相手のことです。たぶん、わたしは彼らにとってよい人間でありたくて、最後まで役に立つ人間でいてやりたいと感じているんだと思います。これも愛情の一種です。

書いていて気づきましたが、原則的にはなんだっていいから生きていてほしいものの、苦しいから死にたいと頼まれたら手伝う、でももしもその人が他の人に手伝われて死んでしまったらきっとその「他の人」を生涯殺人者として許さないだろうと、そんなふうに思う相手もいますね。これは愛情とは何かということに結びついているので、なかなか個人的な感情部分に立ち入った話になります。しかしこれらはすべて客観的な「死」の話であり、当事者の視点を欠いています。

「本人の権利」と「残されたほうの権利」とでは、当然に「本人の権利」が優先されるべきです。そして、極端に考えて、五十年の耐え難い激痛と一年の健康余命とでは後者を選ぶ人がきっと多いことを考えるなら、たぶん私たちには「苦しいから死なせてくれ」という人から死を奪う権利はないんじゃないか、と思うことがあります。今はそう思っていますが、しかしこれは考える日によって違っていて、「いや、必ずしも当人の気持ちだけを信じて生死を取り扱うのは冒涜的なのではないか」と思う日もあります。

ここには二つの問題があると感じています。

ひとつめは宗教的な問題です。教理として自殺を禁じている宗教があります。これはとても分かりやすい指標になるかと思います。しかし残念なことにわたしは宗教を持っていなくて、縛ってくれる神もいません。

ふたつめは、正直なところ一つ目の問題と同質的でもあるのですが、死の後を知らないがために、命の大切さというものを結局のところだれも証明できないということです。死後の世界、死生観、というものは結局のところ宗教観に近しいところもあると思いますので、だから一つ目のものの言い方を変えているだけの話なのかもしれません。

日本人には無宗教の人が多いといわれていますが、それでも死を軽々しく扱う人はほとんどいません。神を信じているいないに関わらず、命が大切なものであると、感覚的に理解できているからです。しかし命が大切であることは真であっても、「痛みを伴い、本人が無意味だと感じている命」にどう価値をつけるべきか、他者からの評価で決めていいのか、しかし愛してくれる他者すらいない場合はどうしたらよいのか(本人の判断だけで決めてよいのか?)、逆に周囲がどうしても長く生きてくれという場合と本人の意思とのバランスはどうとればいいのか、そういった問題は結局「命は誰にとって大切なものなのか」という問題になるような気がしています。

もう少し考えるために、「治療不可能かつ緩和治療の存在しない病に冒された、肉体的・精神的な苦痛がある(あるいは予定されている)、すでに余命宣告された人間」に付与されていたさまざまな仮定をひとつずつ外していきます。「激痛はあるが死期が近くない場合」「死期は近いが痛みなどはない場合」「激痛を伴う病で死期は近いが、万が一の治療法がある場合」などに、安楽死の適応を可とするかどうかは、人によって結構意見が違うのではないでしょうか。わたしは特に「死期は近いが痛みなどはない場合」に死にたいと本人が言っても、死なせるべきではないと考えているような気がします。どうせ一年後に死ぬんだからいま死んだっていいじゃないか、といわれたとしても、本人がどれほど死なせてくれといったところで、それを丸呑みして自殺幇助をすることは許されないことのような気がしています。つまりわたしは「激痛を伴う命」よりは「安らかな死」のほうを尊重したいと思ってはいるのですが、「単純な前倒しの死」は許すことができず、あるいは「確定された死の恐怖への怯えを取り除いてやること」には興味がないということなんだと思います。他人の命のことなのに「許せない」なんて不思議ですよね。

しかしこう書いて思うこととして、「激痛」ってなんでしょうね。しばらく曖昧な定義のまま書いてきましたが、やっぱり「生きていられないほどの痛み」、それも肉体的・精神的な痛みって、ほんとうに人間に弁別できるものなんでしょうか。閾値を決めるのがものすごく難しい気がしますし、「**以上の痛みならば安楽死OK」とか決めるのもしっくりきていなかったり、またたとえば「六十歳以下ならS以上の痛みでないと安楽死できないが、六十~八十歳ならA以上の痛みで可、八十以上の場合はB以上なら可」とかいうテーブルが出来そうだなと思うと、またこれも尊厳が軽んじられているような気持ちになってしまいます。

また、「五十年の耐え難い激痛」と「一年の健康余命」という極端すぎる例は現実には存在せず、たいていは「外出はできないがなんとか一日に一時間家族と話したりすることはできる半年」と「外出はできないがなんとか一日に一時間家族と話せるところから、少しずつ痛みが強くなっていき最終的には激痛となる余命三年」と、みたいなバランスだったりすると思うので、そういう場合にいったいどちらを選ぶのか、また安楽死を選んでもいい閾値はどこなのか、ということを、みなが納得するように一意にすっぱりと決めることはおそらく不可能だと感じています。誰にとっても「それはやりすぎでは」「もう少し認めてもいいのでは」と思わせる閾値にしかならないということです。

一旦視点を変えて、「死ぬ権利」の反対のことを考えてみます。たとえば「死ぬ義務」や「生まれる権利」や「生まれる義務」はあるのか、という話です。

「生まれる権利」や「生まれる義務」は、命が女性の腹に宿るという都合上から、母体の権利も合わせて考える必要が出てきます。つまり、「生まれる権利」「生まれる義務」は、「生む権利」「生む義務」(あるいは「生まない権利」)と近しい問題になってきてしまう、ということです。

しかし上記の問題は母体と胎児とが不可分な関係にあるから発生するもので、たとえば子供が木になったり、あるいは泥のなかから這い出てくるようであれば、「宿した人間」と「宿った人間」との権利と義務との折衝を考える必要などないのです。

あんまり主張したことも表現したこともなかったかと思いますが、わたしはこの世界において女性と胎児とが不可分の関係であることに怒りのような不思議な気持ちを勝手に抱いていて、だから一部の創作世界のなかでは「子供は女性から生まれてくる」という現実世界の設定を完全に排除しています。そのほうが命というものについて、もう少し公平にシンプルに考えることができると思うからです。たとえば、人の数が増えすぎたと感じたときに、木になっている子供の果実を、あるいはできかけの泥の胎児を、間引いてしまうことは罪なのかどうか。そういう風に物事を考えたほうが単純に生まれる命だけに向き合っていられるような気がします。気のせいかもしれませんが。人を間引いてはいけないのだとしたら、たとえば生まれてくるまで人間なのか動物なのか植物なのかわからない木が一本あるとして、そこになる果実には一切手を触れてはいけないのか、しかしほうっておいたら木が倒れてしまいそうなとき、あるいは世界から食料がなくなってしまいそうなとき、いったいどう間引くのが正解なのか。そういうようなことをずっと考えていました。(ちなみにわたしは人間の命と、動物の命と、植物の命とは、完全に別次元のものとして尊重している部分があり、そのために上記のような書き方になっていますが、哺乳類の命までは人間の命と同じ程度に尊重したい、と思うひともいるでしょう)。が、これは「生まれる」ときの話なので、命の話ではあっても、「死の選択」の話とはまた別個のことですね。

また逆に、「死ぬ義務」はあるのか。これも考えたことがあります。実際的にはしばらく議論されることはないかと思いますが、たとえば今後の未来のどこかで、人間が半永久的に生きられるようになったとしても、現実的にはすべての人間に永久に生きていられては困るわけです。生きられる人間の数が決まっているとすれば、「生まれる権利」と「死ぬ義務」の折衝を行わなくてはならない可能性があります。「生き続ける権利」が誰にあるのかという話です。現状存在しない命に権利を与えるのか、いま生きている命の存続を大切にするのか。これも考えたくて、永遠に生きる人々の物語をいくつか考えてみましたが、結局罪人が一人出たら死刑を執行して少しずつ世界をよりよくしようと企む、乾いた生き物しか生まれませんでした。あるいは「命を達成した」順から死んでいくので、命を達成できない、つまり生きるのが下手な人間はいつまでも死ぬことができないという絶望的な方向に設定が進んでいきました。

考えた結果、「死ぬ義務」を誰かに背負わせるのだとしたら、それは出来の悪い人間を間引くような性質のことか、もしくは、熟した果実を収穫するように死んでもらうか、その二択のどちらかになってしまうと思うのです。

結局のところ、わたしが何度考えても結論があいまいにしか出ない問題として、「人は死んではいけないのだろうか」「幸せにならないまま死んでもかまわないのだろうか」のふたつがあります。あんぱんまんの歌のような話ですが、つまりなぜ生まれてきたのかということです。

結局それは手を変え品を変え、さまざまな主張を、作品のなかで続けていくしかないのかなあと感じています。「愛とはなにか」ということと、「命とはなにか」ということ、結局それは書いていくしかどうしようもない。しかし、愛とはなにかに答えを出せなくても誰も実際的には困らないのかもしれませんが、命とはなにかという問いには、そろそろ答えを出さなくてはならない時代になっているのかもしれませんね。

だいぶ話がそれましたね。

戻しますと、話を分かりやすくした、「治療不可能かつ緩和治療の存在しない病に冒された、肉体的・精神的な苦痛がある(あるいは予定されている)、すでに余命宣告された人間」については、とくに肉体的な苦痛が大きい場合には、条件の精査はあれど安楽死を認めるべきではないかと思っています。しかし精神的な苦痛においては答えが出せずにいます。(あるいは答えが出ても考えるたびに違っていたりします)。ただ、なににせよ閾値を決めるにあたっては、「生きるのが苦しい人間はその尊厳のために死んでもいいのか?」という問題に近しくなってしまうと考えています。話がひどく跳躍しますが、はたして幸せではない人間は生きていてはいけないのか、幸せになれる見込みのない人間は生きるべきではないのかという、そういう問題です。しかし、肉体的ではなくて精神的な部分において、生きるのが苦しくてどうしようもないな、もう詰んだだろうな、とおもう人間でも、しばらくするといろんなめぐり合わせがあって生きることが簡単になり、あのとき死ななくてよかったな、と思えるようになったりすることを、わたしは知っていて、だから単純に誰にでも安楽死が出来るようにすることは反対なのですが、それはわたしの身勝手なわがままのひとつなのかもしれませんし、ただしい、もしくは少なくとも妥当性のある主張であると証明できずにいます。わたしが主体的に出来るのは、「ひょっとすると死ななくてもいいかもしれませんよ」ということを、作品を通じて書いていくことしかないのかもしれなくて、それゆえに幸せではなくても生きていてもいいということを書きたいのですが、これはストーリーなしに単調に正確にお伝えすることはきわめて難しくて、小説という形をとらせてもらえればと思います。何度か書きましたけれども、思春期の女の子の気を一時逸らして、死なずにすませて時間を進ませ、あの陰鬱な夜を乗り越えるための一冊を作ることが、わたしの人生の目標です。

あんまりお答えになっていないかもしれませんが、たぶん以上が、わたしが今まで「死」について考えてきたことのなかで、ちゃんと言葉として書けるぶんのすべてです。ご質問ありがとうございました!

■

あなたに手紙を書く気持ちになりました。生涯渡すことのない手紙だと思います。いつだったかあなたがわたしに下さった手紙の返事を、そういえばしていないことに気がついたのです。あの手紙はいつまでも保管しておきたいとおもうほど、与えられた勲章のように輝いています。そんな白い感情のうら、あなたにたいしては嫌悪や憎悪もおなじぐらいにうずまいていて、つまり総合するとわたしはあなたのことが大嫌いなのですが、それはともかく、返礼をしないのは礼儀を欠いたことでしょうから、遠回りになりましたが、つまりこれはわたしのための、わたしのなかのあなたを整理するための葬式です。なんて書いたらさすがに、お見せすることはないにしたって、あなたの気分はよくはないかもしれません。

さて、手紙を書くにあたってあなたとの出会いのところから思い返してみました。もう何年もまえに、初めて会ったときのことを、わたしのほうは覚えています。円卓を囲んで、わたしは緊張していて、しかしやさしい顔をしたあなたがたと初対面し、わたしは自分のやりたいことをいえませんでした。しかしそれでもさしたる問題はなかった。わたしにはやりたいことなんて――これは、もうずっと言いつづけていることなので、もちろんご存知でしょうが――わたしには、ひとつもないからです。

いまでもわたしにはやりたいことなんてないままですが、わたしが一つこの数年間であなたから学んだことをおつたえするなら、それはやってみなくては、じぶんがそれに向いているかどうかなどわからないということです。わたしは自分が自分でいられることに感謝していました。いや、感謝なんていうと不思議なことですね。どちらかというと、すくなくとも私がものたりない人間ではなかったことに安堵していたのです。長い人生を歩むにあたって、プレイヤーがわたしという個人であること、じぶんでいることはわたしにとって嬉しい、やさしい、有意義なことでした。そしてそんな唯一なる自分の、できることがふえるのは、うれしいことでした。

見渡すかぎりの大勢の人の前に立って話をすること、つよく相手に威圧をかけて言うことを聞かせること、あいての揚げ足をとって自分ののぞむ方向に進めること、きっと十年まえのわたしがきいたら、ぜったいに出来ないというでしょう。なんならわたしは他人と電話をすることすら嫌いで、どうしようもできなくて、自分にはそういう能力が欠如しているのだと、そんなふうにすら思っていたのです。

しかしそんな思い込みは誤りだったと、わたしはすでに知っています。わたしには出来ることが、じぶんがおもうよりもたくさんあった。それを知ることができたのは幸いでした。ぎゃくに、自分に向いていると思っていたことが、じつはそうではなかったと知ることもありました。しかし落胆はできなかった。自分のことをより深く知ることこそが大事なことであり、自分の欠損を見せ付けられても、それはそれで愛することができたからです。どうしてなのかは分かりません。この自己愛の源泉について、わたしはついに解明することができませんでした。

自己愛、というとすこし齟齬があるのかもしれなくて、わたしは結局、じぶんのことをこれ以上ないほど承認しているのです。

だから、わたしは自分にはなんの不満もありません。しかしそれでもどうしてか、わたしは人生のよい進み方をみつけられそうにありません。わたしは何が出来ればしあわせで、なにをやりたくて、どういうことを考えたくて、生まれてきてしまったのか。ほんとうにそのすべてが分からない。あるいはそれは、この承認の反作用、副作用なのかもしれなくて、すべてを投げ捨てていちからはじめてみれば、なにかの「ありがたみ」というやつが分かるのではないかと思ったこともあります。

異国に行きたいのです。

あなたは外れたレールだと笑うでしょう。あなたがたくさんの人を、あんなふうに生きてどうするつもりだと笑うのを見てきました。まったくわたしも同感です。しかしあなたが笑えば笑うだけ、わたしは閉塞したきもちになり、そしてまさに「はずれ」た、あなたや、わたしからみたらどうしようもないほど「はずれ」きったひとに、あなたが反旗をひるがえされたとき、わたしは不思議なきもちになりました。自ら「はずれ」なくとも、単なる不運で、「はずれ」ることもあるのです。

わたしはあなたに言ったことがある。もしかして、わたしたちがまともでいるようなつもりになっているのは――いや、あなたからしたら、わたしはまったくまともではないそうですが、しかし、まともでいる人間とそうでない人間というのは、たんなる運によるものなのではないでしょうか。あなたはいろんな文句をつけて他人を評論するのがすきですが、よいステータスの人間でいることがすきですが、しかしそれはほんとうにあなたの手によるものなのでしょうか。わたしはたまに分からなくなっていたのです。あなたはわたしのことばを聞いて、なんとなく納得したような顔も見せていましたが、しかし人間の努力のちからについてわすれてはならないとわたしに釘をさしました。しかしわたしはずっとあの日から考え続けていた。自分の運のよさと、そして運が悪かったひとへのあなたのまなざしのつめたさについて。

レールから「はずれ」るのではなくて、単におみくじのように、なにかが決まってしまうなら、「はずれ」をひいた人に、わたしたちは感謝こそすれ、あざわらうことなど許されるわけはないのです。

君はより運がよいからそんなふうにおもうのだ、とあなたが言ったのをわたしは覚えていて、覚え続けていて、たしかにわたしの人生は、根源的に幸運の連続でした。たまたまよい両親のもとに、たまたまよい環境に、たまたまよい友人に恵まれ、たまたま進んだ学校とたまたま見つけた会社、そのすべての「たまたま」が折り重なって、わたしの意志などとは関係なく、なにかが一方向にわたしを引っ張っているように思うことすらあります。でも、あなたが言うほどわたしはあやつり人形でもない。わたしはそれなりに自分で決断をしてきました。レールについて、不気味な感情をいだきながらも。

しかしわたしはこの、目的地を話さぬ不思議な馬にまたがり続けているのがおそろしい。あるいは飽きてしまった。

(続く)

青鹿

ぽーん。

石を飛ばす、飛んでゆく、その軽やかな曲線を見つめながら、宮部はとなりを歩く伊木の横顔を盗み見た。いつだって彼らは連れ立って歩いていたので、わざわざ今、伊木の表情を確認する必要なんてない。たいしたイベントもない七月の終わり、夏休みモードに馴れ始めた倦怠をまとう身体をともなって、ふたりは歩いている。

「付いてこなくてもいいのに」

見つめられ続けながら、伊木はふたたび呟いた。用があるのだ、と宮部は淡白に返す。

用? 図書館に行くんだ。そんなのいつだっていいだろ、こんな朝早くじゃなくたって。友達と歩くのに理由がいるのか? そんな殊勝な性格してないくせに、よく言う。

じゃれた会話を切るように、伊木はため息をこぼした。

「なにか気になることがあるんだろ。言ってみろよ、今度はなんの霊が憑いてる?」

「べつに、たいしたことじゃないさ」

「お前の『たいしたことない』は、ぜんぜん、これっぽっちも信じられないんだよなあ」

言って、伊木は再び小石を蹴った。

重力に逆らって、たいした引力も斥力も磁力も電磁誘導も弱い力もないうちに、伊木はその小石を踊るように操っていた。まるで見えない透明な糸があるかのよう。いつだったか、宮部は伊木に尋ねたことがある。どうやって、石を動かすのか? 彼は答えた。

「どうやって腕を動かすのか、どうやって幽霊を見るのか、おまえ説明できるのか?」

問われて、宮部は完全に口をつぐんだ。たしかに、「できる」ことは「できる」から「できる」のだ。宮部が動物の霊を見ることが「できる」のと全く同じように。

理由なんてない。どうしてたった二本の足でもバランスを崩さずに歩けるのか、犬に聞かれても答えられない。どうして皮膚というやわらかい表層しか持たず、外殻を捨てているのに、毎月かすり傷をつくりながらも何とか生きていけるのか。どうして目が二つあって同じ方向を向いているのに混乱しないのか。あるいは爪も牙も保護色も足のはやさも持たない人間が、どうやってここまで繁栄を極めることができたのか――も。

「分からないことはどうしたって説明できない」

「ほんとうに大切なことは目に見えないのと同じように?」

「ファンタジーだな、伊木啓太。俺はゲーテの話をしたんだ」

伊木はもう一度顔をしかめ、そして唐突に笑った。彼はよく笑う少年だった。

「でも、俺にとって大切なことはたった一つだ。宮部、お前もきっと同意してくれると信じてる。ああウィルヘイム、この真実は決して変えられないということなんだ。俺は小石を意のままに動かせるし、君は動物の霊が見える」

「おおウェルテル。君は俺に手紙をあてて死ぬ男の役でもやるのか?」

伊木があまりに劇画的な物言いをするのに、宮部は半ば飽きかけていた。しかし彼の、括弧書きの台詞を唱えるような語り口には理由がある。単純に単調に、彼は演劇部の部員で、役者で、近々大舞台を控えているのだ。